日本ヒューレット・パッカード(日本HP)歴代社長の評価・評判・実績

| 名前 | 評判・実績・評価など |

|---|---|

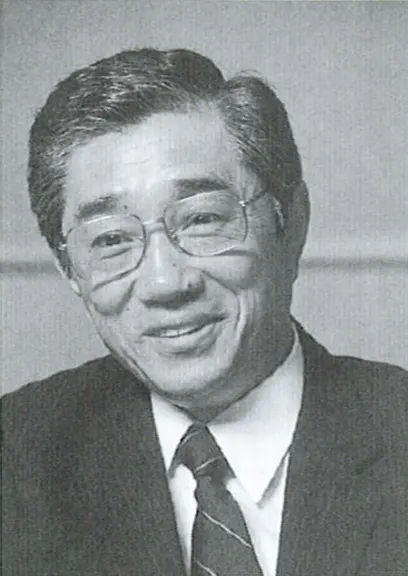

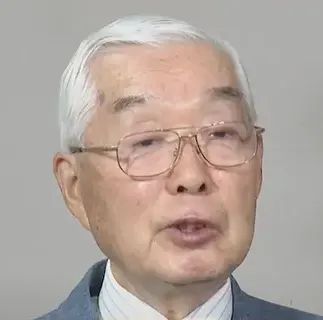

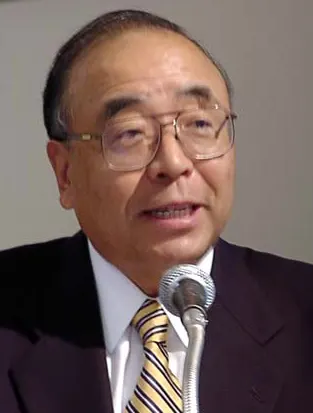

岡隆史(おか・たかふみ)

【期間】 2015年8月~ 2021年10月31日 【生まれ】 1958年10月22日 |

社長就任時の年齢56歳 社長就任前の役職副社長 出身地兵庫県洲本市 出身校(最終学歴)筑波大学

新卒での就職先東京リコー 入社年次1992年 略歴1982年、東京リコー入社 1986年、富士通入社 1992年、コンパックコンピュータ入社 2002年、日本HP マーケティング本部長 2006年11月、パーソナルシステムズ事業統括 2007年、副社長 2015年8月、社長 2021年11月1日、会長 社長就任前の実績・評価・評判・口コミコンパック時代コンパックコンピュータは1999年7月から、インターネットや電話を活用したパソコンの直販事業「コンパックダイレクトプラス」を開始したが、岡氏は、そのときの中心メンバーだった。 高柳社長の下で始まったダイレクトプラスは、ユーザーはインターネットで日本全国24時間365日体制でパソコンの購入が可能となった。電話窓口も年中無休(ウイークデーで午前9時から午後9時)で問い合わせと注文を受け付け、直販事業の総合的な顧客対応窓口とした。 サプライ・チェーン・マネジメント(SCM)の見直しを含め、在庫を持たない体制を確立した。 多摩事業所(東京都あきる野市)で一括して組み立てを行うことで、標準5営業日での納品を可能にした。 パソコン直販で先行するデルの追撃を図った。 HP副社長時代2011年8月、東京の昭島工場でノートパソコンの生産を開始。年間生産台数50万台規模になるというビッグビジネスを、中国の工場からもぎ取った。 足かけ6年にわたる、ヒューレット・パッカード本社との激しい交渉の末、ノートパソコンの国内生産を認めさせたという。 東京にPCの製造拠点をおいた「Made in Tokyo」は、日本HPのPC製品の代名詞ともなり、HPを日本PC市場のトップブランドに育てた。 |

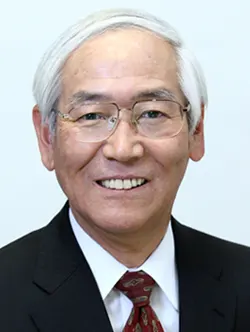

岡戸伸樹(おかど・のぶき)

【期間】 2021年11月1日~ 【生まれ】 1974年8月 |

社長就任時の年齢47歳 社長就任前の役職常務執行役員 デジタルプレス事業本部長 前任者の新ポスト岡隆史氏は会長に 出身地愛知県 出身校(最終学歴)一橋大学(商学部)

新卒での就職先1997年4月、アンダーセンコンサルティング(現・アクセンチュア)に入社 入社年次2003年 略歴2003年1月、日本ヒューレット・パッカードに入社

2009年11月、パーソナルシステムズ事業に異動 2015年8月、日本ヒューレット・パッカードの分割に伴い、新・日本HPの執行役員(Eコマース事業本部長)に就任 2017年11月、常務(Eコマース事業本部長兼コンシューマ事業本部長) 2019年8月、常務(デジタルプレス事業本部長) 2021年11月、社長 |